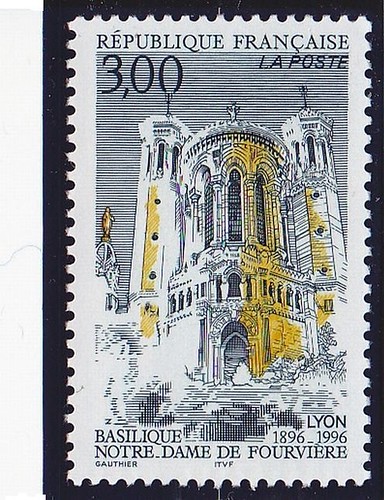

Basilique Notre Dame de Fourvière.

mars 31st, 2011Basilique de Notre Dame de Fourvière.

La basilique de Notre-Dame de Fourvière domine la ville de Lyon depuis le sommet de la colline de Fourvière, sur l’emplacement de l’ancien Forum de Trajan (Forum vetus, d’où le nom de Fourvière). Son architecture de style néogothique est l’œuvre de Pierre Bossan. Constituant un des repères les plus visibles de l’agglomération au même titre que la tour Part-Dieu, la Basilique Notre-Dame de Fourvière est un des symboles de la ville de Lyon.

Historique

En 1168, une chapelle fut construite à Fourvière par Olivier de Chavannes, chanoine de Saint-Jean, sur les ruines du forum romain. La petite chapelle, dédiée tout d’abord à saint Thomas puis à la Vierge, a connu des destructions et des reconstructions. La forme que nous lui connaissons actuellement date de 1740 et sa dernière rénovation de 2008.

Les pèlerins venant de plus en plus nombreux à Fourvière, le projet d’agrandissement du sanctuaire prend corps. Pour acheter les terrains nécessaires, le cardinal de Bonald crée le 7 mars 1853 la Commission de Fourvière. Cependant, ce n’est qu’en 1866 que la Commission et les autorités ecclésiastiques s’accordent sur un projet non pas d’agrandissement, mais de construction, d’une nouvelle église. Les plans existent dans les cartons de Pierre Bossan, architecte diocésain qui succède à Duboys.

Cependant, le 19 juillet 1870, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Les Lyonnais, inquiets, demandent à Monseigneur Ginoulhiac d’exprimer un vœu à Notre-Dame de Fourvière pour éviter l’occupation de la ville. Si ce vœu est exaucé, ils s’engagent à construire à Fourvière une église dédiée à la Vierge. L’archevêque formule solennellement ce vœu le 8 octobre 1870. Lyon est épargnée.

La première pierre est donc déposée le 7 décembre 1872 et la dernière, le 2 juin 1884. La construction est poursuivie par l’architecte Sainte-Marie Perrin, après la maladie de Bossan. Il fallut donc douze ans pour réaliser le gros œuvre de la basilique. Cependant, il faudra attendre 1964 pour que l’intérieur de la basilique soit achevé, avec ses mosaïques, ses sculptures et ses vitraux. En 1897, la nouvelle église est érigée en basilique par un bref du Pape Léon XIII.

Le site accueille depuis 1982 les antennes de Radio Fourvière, devenue depuis RCF Lyon.

La basilique appartient au périmètre du Vieux Lyon inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998[1].

Depuis 2008 et jusqu’en 2012, des travaux de restauration sont en cours pour conserver ce patrimoine, premier site touristique de Rhône-Alpes.

Source: Wikipédia (Extraits)