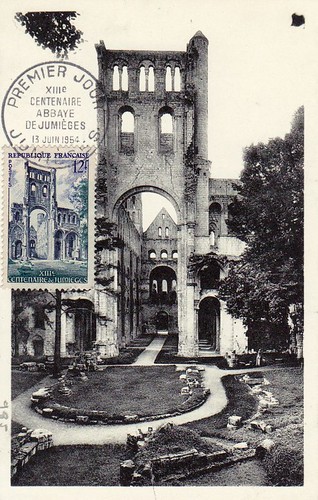

Abbaye de Jumièges.

décembre 11th, 2010Abbaye de Jumièges.

Histoire

Le 24 mai 841, le monastère carolingien est incendié par les Vikings une première fois, puis ils viennent à nouveau pour piller. Devant la menace scandinave, les moines s’exilent, emportant les reliques et les manuscrits les plus précieux au son de « Ad furore Normannorum libera nos Domine »! et abandonnent l’abbaye 50 ans au moins jusqu’au début du Xe siècle. La plupart se réfugient au Prieuré d’Haspres, près de Cambrai.

Sous l’impulsion de Guillaume Ier de Normandie dit Longue-épée, l’abbaye est restaurée par des moines venant de l’abbaye Saint-Cyprien de Poitiers : vers 934, les bâtiments sont sommairement restaurés pour accueillir 12 religieux.

L’abbé Robert de Jumièges dit Champart fait reconstruire le monastère (1040–1052). Le 1er juillet 1067, l’archevêque de Rouen, le bienheureux Maurille, consacre solennellement la grande église abbatiale de Notre-Dame de Jumièges, en présence du duc de Normandie Guillaume le Conquérant et de nombreux prélats, dont tous les évêques de Normandie.

Le chœur de l’église roman est reconstruit en style gothique vers 1267–1278, non pas comme on a longtemps cru, pour construire un déambulatoire, puisque des fouilles effectuées par Georges Lanfry ont montré que le chœur roman en était doté, mais certainement pour ajouter des chapelles rayonnantes et amener la lumière dans un édifice sombre, jugé vétuste et qui n’était plus au goût du jour. La communauté pouvait se permettre de telles dépenses car, à ce moment, elle vivait une période de grande prospérité. C’est aussi au XIIIe siècle que la communauté connut un dynamisme sans précédent, qu’on peut déceler par exemple dans l’activité du Scriptorium. En effet, près de la moitié des 400 manuscrits dont dispose la bibliothèque date de cette période.

En 1431, l’abbé de Jumièges, Nicolas Le Roux, homme qui n’était pas sans qualités, dont on avait loué la piété, la régularité, le dévouement aux intérêts de son monastère, prit une part active au procès de Jeanne d’Arc. Son avis sur la culpabilité de la pucelle trahit les anxiétés de sa conscience. En effet, il jugeait la cause très ardue : in tam arduo negotio, et ne se détermina en sa défaveur que par crainte du pouvoir anglais et, il faut bien le dire aussi, de l’autorité des docteurs de Paris, dont il devait suivre les avis.

Pendant les guerres de Religion, l’abbaye fut à nouveau mise à sac. Les Huguenots, qui ont ravagé Rouen, Dieppe, Le Havre, Caudebec arrivèrent aux portes de Jumièges. Les religieux, ayant appris le sac de Caudebec, quittèrent tous l’abbaye. Le 8 mai 1562, les Protestants partirent de Caudebec pour Jumièges où ils trouvèrent le monastère désert. Ils y pénétrèrent et mirent tout au pillage. Les autels furent renversés, les vases sacrés volés, les images brisées, les saintes reliques jetées au feu. Châsses, ornements, linge, argenterie, meubles, tout fut détruit ou emporté. Le plomb dont l’église et le cloître étaient couverts, l’étain, le cuivre, les provisions en nature, vin, blé, bestiaux, tout, jusqu’aux livres de la riche et magnifique bibliothèque et aux archives du chartrier devinrent la proie de ces pillards.

Le 28 juillet 1563, le roi Charles IX se rendit à Jumièges et constata de ses yeux l’étendue du désastre. Il permit aux religieux de vendre leurs terres pour pourvoir à leurs premiers besoins. C’est ainsi qu’ils aliénèrent la seigneurie de Norville et la cédèrent à Charles II de Cossé, comte de Brissac, seigneur d’Etelan, pour 10 220 livres. Dix-sept religieux seulement retournèrent alors à Jumièges et remirent un peu d’ordre dans la pauvre abbaye dévastée.

À la Révolution, comme bien des bâtiments religieux, l’abbaye est vendue au titre des biens nationaux. En 1802, le nouveau propriétaire de Jumièges, Jean-Baptiste Lefort, un marchand de bois de Canteleu, fait exploser le chœur. L’église connaît un lent démembrement et sert de carrière de pierres, comme les autres parties de l’abbaye jusqu’en 1824. Les fresques ont été effacées avec l’action des éléments. La famille Lepel-Cointet rachète l’abbaye en 1852 et commence à sauver les vestiges. Avec la mode romantique, l’église connaît une renommée importante grâce à Victor Hugo qui dit d’elle « encore plus beau que Tournus » et l’historien Robert de Lasteyrie la qualifie d’« une des plus admirables ruines qui soient en France ». Roger Martin du Gard lui consacre une thèse.

L’abbaye de Jumièges devient propriété de l’État en 1947, puis propriété du département de Seine-Maritime en 2007 dans le cadre de la loi de décentralisation du 13 août 2004, qui permet de transférer certains monuments historiques aux collectivités territoriales. Elle est située dans le canton de Duclair, en Seine-Maritime.

Source: Wikipédia.